党的十八大以来,我国医疗事业高速发展,国民健康水平、平均寿命、幸福指数显著提高。作为参与者、见证者,十年间,济源二院消化内镜科承载重托、永葆初心,一路走来,目睹了济源医疗事业的奔跑风姿,消化内镜科的医生和护士奋斗身影也与健康济源同框定格。

十年间,实现了单兵奋战向团队协作的提升。

济源二院消化内镜科成立于1998年,初期,一名医生、一名护士和一条胃镜构成了全部,工作状况窘迫。伴随时代前进的脚步,消化内镜科队伍不断壮大,年龄梯次合理,专业技术结构完善,目前,6名医生护士中,其中有高级职称1人,研究生1人,中级职称3人。手术操作时,大家分工合作、配合默契;学习时,热烈讨论,各抒己见;创新业务时,如饥似渴,奋勇争先;服务患者时,温馨亲切,归室如家。

为了适应不断发展的就医新形势,科室采取的请进来,走出去方式,一方面聘请省医专家来科室亲临指导,另一方面选派医护人员到上海、武汉及省级医院培训学习。同时,积极建立学习型科室,不时购买专业书籍,定期组织大家学习、讨论案例,网络观摩,交流心得。如今,消化内镜科已经拥有了一支作风过硬、业务过精、责任心过强的团队,有能力为人民群众健康保驾护航。

十年间,实现了消化内镜检查向消化内镜下手术治疗的提升。

习近平总书记说过,创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。十年来,消化内镜科把创新作为发展的“总开关”、“牛鼻子”。

我国是消化道肿瘤高发国家,每年新发病病例和死亡病例均占全世界消化道肿瘤病例的40%。早期发现、早期诊断和早期治疗是解决这一问题的关键,这也是消化内镜医生义不容辞的责任和义务。为此,消化内镜科把学科建设和技术突破作为发展思路,瞄准内镜下治疗方向,力求做好文章、做大文章。聘请了省医专家前来指导内镜下治疗工作,通过专家实战引领科室治疗技术的提升,树立济源二院内镜下治疗的知名度和美誉度。

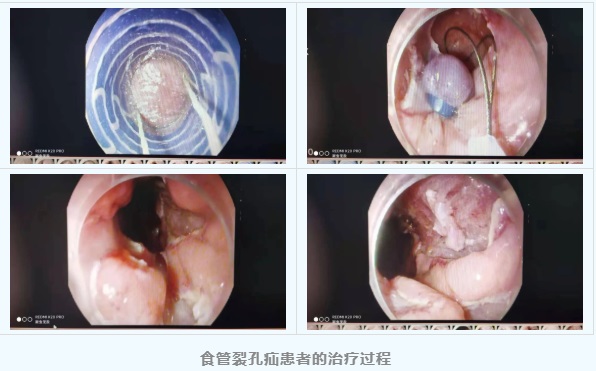

在河南省人民医院周炳喜主任的指导下,消化内镜科逐步开展了内镜下氩离子凝固术(APC),内镜下胃肠道息肉切除术(EMR),上下消化道粘膜下肿物、癌前病变及早癌内镜粘膜下剥离术(ESD),内镜下冷圈术(CSP),内镜下冷切术(CFP),POEM术,贲门紧缩术等,填补了济源二院一个又一个技术空白。

十年间,为民服务意识持续提升。

守住健康,预防疾病,提高生存质量,是医生的使命,消化内镜科始终把患者利益放在第一位。

因为观念认识的问题,一些患者害怕做胃肠镜检查,消化内镜科定期组织开展“医疗下乡”活动,面对面为群众普及肠胃病知识。2020年,消化内镜科设立了预约候诊室,热情接待每一位就诊患者。认真询问病史,做好预约就诊时间登记,交代检查前注意事项,认真填写检查前知情同意书,做好安抚患者紧张情绪工作。在手术中,严格执行科室工作制度和操作流程,对每个部位仔细观察,对可疑病变进一步检查,为临床大夫提供准确诊断治疗依据。另外,科室还建立了患者群,定期发布健康信息,及时了解患者的需求,满足患者不同需求。

同时,对检查和治疗患者定期随访,了解患者需求,提供必要的健康咨询服务。

十年来,消化内镜科的门诊量从二千余例人次跃升至近五千例人次,科室业务收入从七十多万到现在的四百多万,增幅达400%。胃肠道疾病“早诊早治”的理念在群众心中逐渐生根发芽。

关山飞越,鹏程万里。十年来,消化内镜科步履坚实,一路走来一路歌,在今后,将继续不忘初心,砥砺前行,用救死扶伤的“道术”、心中有爱的“仁术”、知识扎实的“学术”、本领过硬的“技术”、方法科学的“艺术”,为济源人民交出一份实实在在、饱含温情的民生答卷。

内镜室:田晓丽